高級住宅街「芦屋」の歴史

芦屋市は兵庫県南東部にあり、北に六甲山地を抱き、南には大阪湾が広がる。とくに芦屋川沿いでは六甲山地を望む景観が美しく、邸宅街として開発が進んできた。その後、芦屋には実業家など富裕層の移住が相次ぎ、邸宅街としての地位を確立していく。

芦屋の邸宅街の象徴が「六麓荘」だ。「香櫨園」など近隣の邸宅街が人気を博していたことから、株式会社六麓荘はこの地に邸宅街の開発を進めることになり、昭和初期から分譲が始まった。

六甲山地の南斜面という地形を最大限に活用するため、地形に沿って広い道路を設け、邸宅の敷地も十分な面積を確保した。六甲山地から流れ出す湧水を水路として街区に配し、電線は日本初となる地中化を行うなど、景観にも配慮されている。下水道や都市ガスも完備したこの邸宅街は、六甲山地の麓に広がることから「六麓荘」と名付けられた。

分譲が始まると富裕層に人気を集め、芦屋は関西有数の邸宅街として知られるようになる。六麓荘では建築協定や建築物の制限に関する条例により、景観が維持されていることも特徴で、現在もゆったりとした敷地に邸宅が建ち並ぶ風景が見られる。

第二次世界大戦後、高度経済成長を迎えたこともあり、兵庫県は大阪湾岸のさらなる発展を目指し芦屋市の芦屋浜付近で大規模な埋め立てを行うことになる。これに対し、芦屋市は埋立地に良好な住宅地を開発することを求めた。こうして芦屋浜では計画的な街づくりが行われ、高層マンションを中心として近代的な住宅地が誕生する。

「芦屋浜シーサイドタウン」と名付けられた新しい街は、ショッピング施設や教育施設、公園などが計画的に配され、地域暖房給湯システムや真空ごみ回収システムなど当時最新の設備を備えていたことから、ベットタウンとして人気を集めた。

交通インフラの利便性

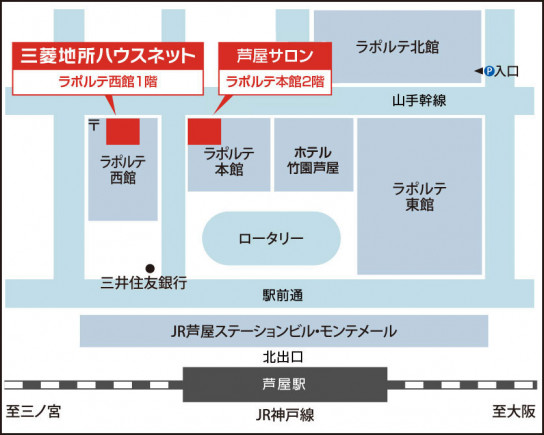

芦屋が邸宅地として人気を集めた背景に交通アクセスの利便性もある。芦屋市内には阪神本線、JR神戸線、阪急神戸線の3路線があり、阪神「芦屋」駅、JR「芦屋」駅、阪急「芦屋川」駅などから利用できる。いずれの路線でも大阪市中心部や神戸市中心部に15~20分で移動でき、通勤や通学も便利だ。

芦屋は古くから文人にも愛されてきた。平安時代には『伊勢物語』の主人公とされる在原業平が芦屋に居を構えていたといわれている。谷崎潤一郎も芦屋ゆかりの文人。代表作である『細雪』にも芦屋の情景が描かれ、『細雪』執筆当時に暮らしていた邸宅は「倚松庵」として残っている。

芦屋には谷崎潤一郎の邸宅を整備した「芦屋市谷崎潤一郎記念館」をはじめ、現代俳壇の巨匠である高浜虚子ゆかりの品を展示している「虚子記念文学館」など文化施設も多い。「滴翠美術館」は大阪財界で活躍した山口吉郎兵衛の邸宅跡で、彼の古美術品コレクションなどを展示している。「ヨドコウ迎賓館」も灘の酒造家であった八代目 山邑太左衛門の別邸を整備されたもので、一般公開されている。

豊かな邸宅街という歴史が育んだ文化が色濃く薫る芦屋。ここでは今も風格あふれる暮らしを楽しめる。

六甲山麓に広がる邸宅街、芦屋

所在地:兵庫県芦屋市

買う

買う

味わう

味わう

楽しむ

楽しむ

暮らす

暮らす