さいたま市浦和区はさいたま市の中南部に位置し、区域の大部分は旧浦和市域にあたる。「埼玉県庁」や「さいたま市役所」が置かれるなど埼玉県、さいたま市の行政の中心地として重要な役割を担ってきた街だ。

江戸時代の史跡も現存する中山道

浦和は長い歴史を持つ。「調(つき)神社」は今からおよそ2,000年前の第10代崇神天皇の命により創建されたと伝えられる古社だ。現在も1859(安政6)年に建てられた社殿などが残る。

「玉蔵院」も平安時代に空海により創建されたと伝えられている。境内には樹齢100年以上というしだれ桜があり、桜の名所としても知られている。「調(つき)神社」や「玉蔵院」は篤い信仰を集め、浦和は門前町として発展を遂げた。また、浦和では戦国時代から市が開かれていたと言われており、古くから商業の拠点になっていた。

江戸時代に中山道が整備されると、浦和には日本橋から3つ目の宿場として「浦和宿」が置かれた。「浦和宿」は宿場の規模は小さかったものの、2と7の付く日に「二七の市」が開かれにぎわっていたという。

江戸の文化と名物が残る浦和

現在でも浦和の街では、1868(明治元)年創業の漬物店「酒井甚四郎商店」、1876(明治9)年創業の書店「須原屋 本店」など老舗の店が営業を続けており、商業の拠点として栄えた面影を感じることができる。また、「浦和宿」はうなぎが名物として知られ、今も江戸時代創業の「山崎屋」をはじめ多くのうなぎ店が営業を続けている。

江戸時代の浦和は天領とされ、徳川家康は浦和や大宮周辺で鷹狩りを行っていたという。現在の「常盤公園」には、鷹狩りの時に休憩や宿泊をした「浦和御殿」があったそうだ。

歴史を経て利便性抜群の県庁所在地へ

明治維新後の1869(明治2)年に浦和県が発足すると、浦和には県庁が設けられた。以来、浦和は埼玉県の行政の中心地として機能し、現在も「さいたま地方裁判所」や「埼玉県警察本部」、「埼玉県危機管理防災センター」など多くの行政機関が揃う。

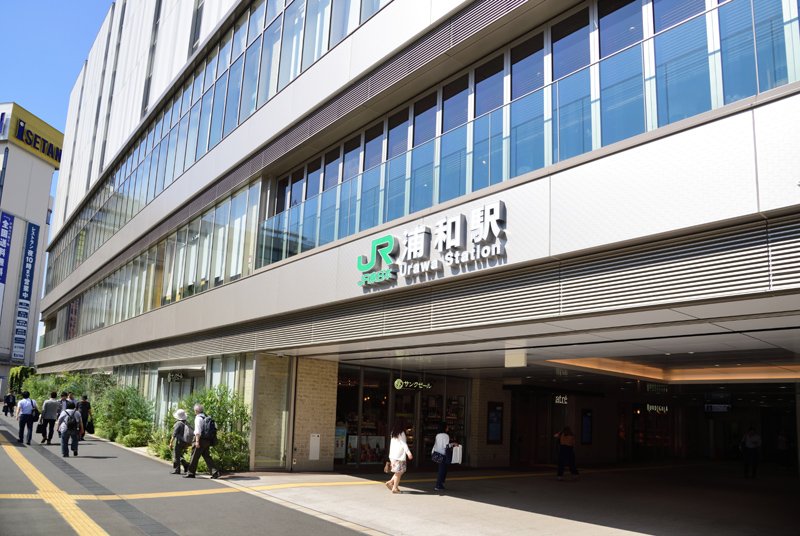

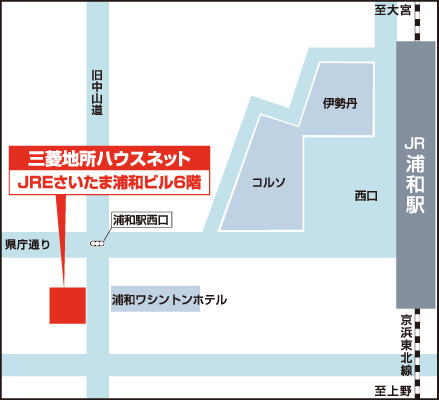

「浦和」駅が開業すると、街の中心は旧街道沿いから駅周辺へ移行。「浦和」駅前には「伊勢丹 浦和店」や「浦和PARCO」など大規模ショッピング施設が集まっているほか、多彩な店が並ぶ商店街も広がり、生活利便性に恵まれた街として注目されるようになった。

中山道の宿場町から埼玉県の中心地に発展した街

所在地:埼玉県さいたま市浦和区

買う

買う

味わう

味わう

楽しむ

楽しむ

暮らす

暮らす